堀井英男の銅版画業

元京都国立近代美術館・大原美術館館長 小倉忠夫

かつて私は、堀井を銅版画絵師と呼んだことがある。豊かな絵画性をそなえ、一貫として信頼できる手仕事の色彩銅版画を制作しつづけているからだ。さらに現代文明に対する批判精神がその制作を支えている、思想性をそなえた作家であることが、彼の特徴となっている。

この堀井英男全作品集のために、先般梅雨の一午后、彼の八王子のアトリエに訪問した際の話なども参考にしながら、彼の長年にわたる銅版画の展開をたどっていくことにしたい。

堀井英男とアトリエでの筆者

堀井は東京芸大の油画科の出身であり、専攻科にも一年在学したが、その頃は、版画とは無縁で油絵に熱中していた。伊東廉教室の学生だったが、精神的なものを優先する林武流もしみこんだという。そして、この1950年後半はアンフォルメルの盛んな時代であり、画学生時代に抽象絵画の洗礼を受けた意味は大きかったであろう。ちなみに同級には大沼映夫、小作青史らがいた。

同志と銀座の画廊でグループ展などを開いていたが、油絵にいきづまりを感じて、独学で銅版画を始めた。ドローイングを描きためて、それらを色彩銅版画にしていったが、たちまち世に認められた。1967年の日本版画協会展に≪仮装≫シリーズ3点を初出品して、日本版画協会賞を受け、会友に推挙された。翌年はやくも会員となるほか、同年の第6回東京国際版画ビエンナーレ展に招待出品している。こうして、これまでの油絵画科としての修業の基礎の上に、堀井の色彩銅版画としての活躍が33歳から展開されるが、国内の美術界はもとより、海外のいろんな国際版画ビエンナーレ展でのめざましい活躍ぶりについては、年譜の記事を見る通りである。堀井の版画業の全体見て、気のつく二つの特色は、シリーズ制作の多いこと、そして注目すべき詩画集の秀作をもつことであろう。

まず、彼がデビューした1960年代後半のシリーズには≪仮装≫、≪花の季節≫、≪旅役者≫などがあり、1970年代には≪仮面の人≫、≪透視窓≫、≪閉ざされた部屋≫、≪虚構の部屋≫、≪二つの間に≫など、そして1980年代になると≪回転する像≫、≪magic room≫、≪ある記憶のそとで≫、ほかがある。

これらのシリーズは、必ずしも一つが終結して次が始まる、というのでもなく、ある程度は重複しながら、二つ以上のシリーズが同時的に進行しているばあいもあるようだ。シリーズ名称のつけ方も、堀井の言語感覚のよさをしのばせ、なにか詩や小説の題名を思わせるが、それはともあれ、シリーズ制作の多いことは、彼の制作のイメージがある期間連続的に継起し、また彼がそれを大切にしていることを示している。着実なじっくり型の作家といってよいだろう。

若い頃、よく芝居、演劇に親しんだようで、それは作品にみる演劇性、舞台的な画面づくりとも関係があるかと思うし、文学書は時おり買って読むし、エッセー集が好きだという。むろん詩が好きで、若い頃から詩画集をつくることが憧れの的であった。詩画集も一つのシリーズ制作といえようし、また、文学性や主題性、ないし思想性への堀井の関心の高さを示すものであろう。

黒田三郎との詩画集『夢のそとで』(1972年)、高見順との詩画集『死の淵より』(1978年)、田中清光との詩画集『幻花』(1983年)、などがその表れである。これは堀井自身の詩的感覚性が鋭く、豊かであるのみでなく、高揚した詩的ヴィジョンが、堀井の造形言語によって銅版画表現へと置き換えられなければならない。これらの詩画集にたいする詩人自身や他の文学者の賛辞は、堀井がこの至難な作業を見事に成しとげたことを物語っている。

さて、≪仮装≫シリーズほか初期の作品は有機的な非具象ないし、半具象といった作風であるが、1969年の≪ヴィヴァルディ四季≫から翌年のオペラ歌手などにかけて、軽やかでダイナミックな線描性が目立つとともに、コミカルな感じがみられる。そして1971年にはじまる≪透視窓≫シリーズでは、現代の歪曲された人間像への関心が明らかとなり、1974年の≪閉ざされた部屋≫シリーズになると、奇妙な人物像たちが、黒いバックの前でアクロバット的な乱舞をくりひろげる。

このシリーズほかを発表したギャラリープリントアートの個展に、私は文章を寄せているが、<その基本的なテーマは現代文明と人間との相剋関係におかれているようだ。ありふれた主題と人はいうかもしれないが、この眼を逸らしえない。しかも刻々と深刻化しつつある主題にとりくみ続けているところに、彼の質実な人間性が察しられよう。そしてアプローチの方法論も以前と同じであるが、最近の「閉ざされた部屋シリーズにおいて、彼は大きな進境を示しつつある。

堀井の銅版画の特色は、偶然性を含む豊富で誘惑的な銅版画の特徴ある技法に溺れない、一口でいえば禁欲的な絵画性を保持しているところにある。アクァチントによる湿潤な黒の魅力と赤、橙、青との呼応関係、それらをつなぐ独特のハーフトーンなどが、最近では生き生きと熟してきた。それと堀井独自の歪曲された人間像イメージによって演じられる、密閉された空間の舞台における詩劇の数々のシーンは、そのまま現代の地球空間における人間社会のシンボックな情景に通じている>、などと評している。

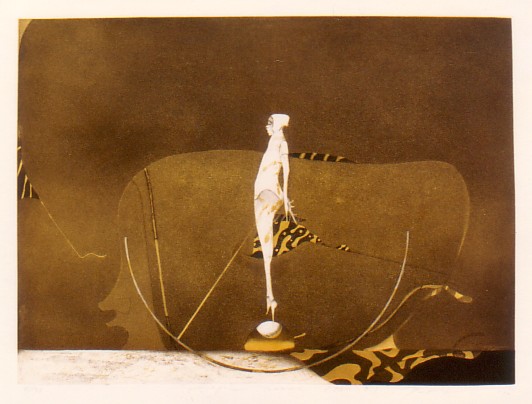

虚構の部屋 NO.2 1975

このような制作意図の延長線上にある975年の≪虚構の部屋≫シリーズでは、画面に大きな円盤を導入して人間像と組み合わせ、ユニークな造形効果を出現させているし、翌年の≪二つの間≫シリーズにおいては、相変わらず性別も定かではない奇妙なふたりが、黒い闇をバックに空中を浮遊しながら、さまざまの絶妙な力学的対応関係を演じている。同シリーズ他を発表した個展によせた作家自身の詩的文章によると、画面の登場人物たちは<歯車つきの自動人形>のようなものである。かれらは堀井の現代人間観を托された存在であり、作家は画面という舞台の上で、彼らを自由自在に演出しているとみてよいであろう。

ところで、堀井は自分から<影響を受けやすい方だ>というが、初期にアーシル・ゴーキーに強く惹かれたことはよく知られているし、その後ではパウル・ヴンダーリヒとかハンス・ベルメールの影響なども指摘されている。こまかく挙げればもつと多くもつと多くあるのだろうし、それは誰にでもあることだ。

しかし、彼の感受性は西洋に対して敏感なだけではなく、つねに東洋や日本の伝統にも向けられている。<ヨーロッパに対しては、むしろ意識的に抵抗してきたところがあり、東洋美術への回帰をつねに考えている>と語っていた。本来、版画は平面性とか装飾性を特色とするが、堀井は大和絵や琳派も好きだし、また水墨画の精神性にも惹かれるという。国際化時代の日本作家として、西洋と東洋にまたがる両洋の眼を備えていることは、当然かも知れないが、大切なことである。

magic room 82-1 1982

1980年の≪回転する像≫の円形シリーズを経て、1982年≪magic room≫シリーズが開始され

ている。大きな頭部のブロフィルと小さな全身像とが組合わされ、あるいは対置されて不思議な効果を上げ、また、明るく静寂なアクァチントによる空間は、じつに精緻にして典雅である。そして、このシリーズについて堀井が書いた<私の作品を語る>(『版画館』1983春)が興味ぶかい。

それによると、彼はこのシリーズで懸案の「黒から色の世界」への転換を試みたという。僅か4年前には、<黒に憑かれてから久しいが、現代社会と人間とを直視したとき、その密閉された空間の舞台は私には矢張り黒でなければならない>と、彼は述べている。ルドンの黒に共感を惜しまず、また、谷崎潤一郎のいう<闇の奥にある、もう一つの闇……>にもこだわってきた堀井だが、ある日、シャルダンの一枚の静物画が彼に啓示を与え、黒からの脱出願望が可能となった。<モノクロームの世界に黄土色が優しく加味>された色彩世界への転換が行われた。さらに彼は能の「せぬひま」や水墨画の余白の境地の憧れを示唆しているのも、両洋への関心のバランスといえよう。

この1980年代はじめの変化は、黒と色彩との強いコントラストから、明るい諧調とニュアンスの空間への移行であり、また、激しくダイナミックな造形力から、<一瞬を失った沈黙の世界>への試みであった。そしてさらに次の二シリーズ≪円の回想≫、≪ある記憶のそとで≫へと画業は展開していく。ふたたび<私の作品を語る>(前掲誌 1987夏)の文章を参考に、その制作意図を窺ってみよう。

<……人間の「問い」は私の終生のテーマである。今回の作品「ある記憶のそとで」「円の回想」では、特に人間とテクノロジーの関係をテーマにしてみた。……色は古典的な色調を意図的に配し、中間的な調子の振幅の中に、人間の微妙な心理面を強調してみたいと思った。>

じつは、この前に興味あるシーンが語られている。金沢のホテルでテレビニュースを見ていたら、能登の「原発」誘致に地元民が積極的だという報道があり、思わず堀井は「馬鹿なことを!」と叫んだという。しかし冷静になって考えると、地場産業のない地元民にも同情しつつ、詩人黒田三郎の「生きることは醜いことです」という言葉を想起している。

そして、これで「人間とテクノロジーの関係」をテーマにした動機がわかるとともに、堀井が社会的批判精神の厳しさを保持しながらも、人間のおかれた諸般の状況をも考慮する、

一種の成熟した「和らぎ」へと移ってきたことが察しられよう。彼の近年の画業に、この内面的な変化が反映されているのは確かであろう。

さいごに指摘しておきたいことは、堀井は今でも、完全な創作版画のあり方を守りつづけていることだ。製版はむろんのこと、刷りも一切人に任せることなく、しかも手動プレスを用い、手応えをさぐりながら刷りを調整していく。エッチングとアクァチントの併用が基本であり、アクァチントの松脂の粉を銅版にまくのも目分量の手仕事で行う。最近はより柔らかい線表現を求めて、ソフトグランドの使用も多いようだ。ほとんどの作品は、主版と色版の二版を用い、例外はあるにせよ、限定部数は一作品30部と決めている。今どき稀にみる丹念にして完全なる創作版画家であり、安易な風潮に流されている今日の版画界において、絵画性と手仕事を大切にする堀井英男の存在は極めて貴重であると思われる。

(『堀井英男全版画作品集 1961-1989』より)