|

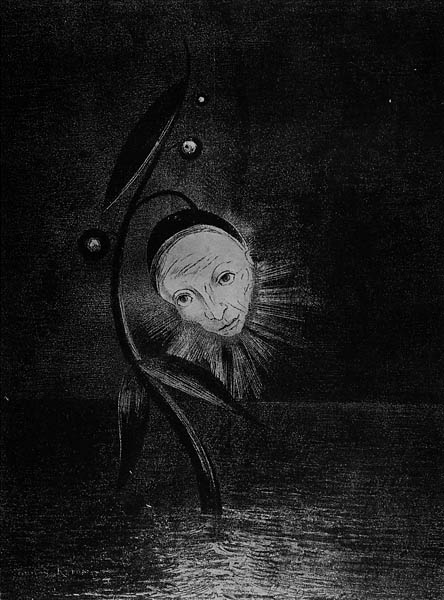

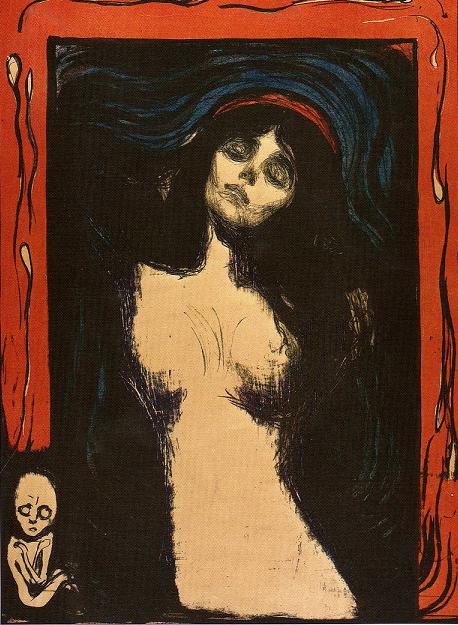

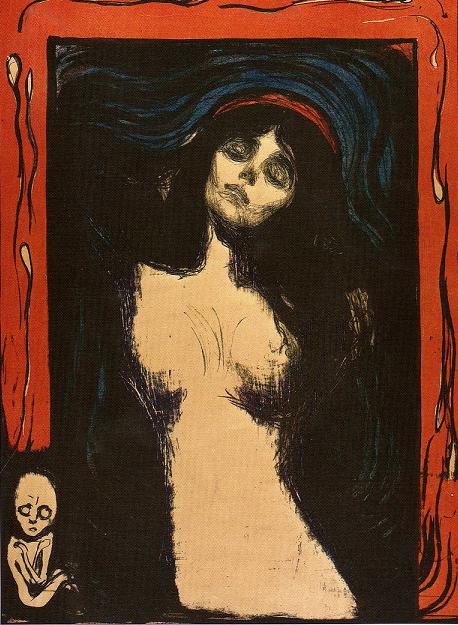

マドンナ

エドヴァルト・ムンク(1863~1944年)

オスロムンク美術館 (オスロ)

リトグラフ 150×295cm 1895~1902年

ムンクはアル中と神経衰弱のため8ヶ月の療養生活を送り、それ以来これまでの放浪生活にも終止符を打って、晩年は、エーケリーにある自宅にこもって、孤絶した日々を過ごした。1944年80歳でこの世を去ったが、その自宅には〝私の子供〟と呼んだ20000点に及ぶ作品が遺されていた。そのすべては彼の遺言によってそっくりオスロ市に寄贈され、今はムンク美術館となって、そこに所蔵されている。 おそらく生前にはそんなに作品は売れていなかったのではないかと思われる。したがってムンクの作品を見る場合にオスロに行かなければならない。残念ながら、まだ私はオスロに行っていないので、本当にムンクを理解していないのかもしれない。しかし、幸いにしてムンクは版画をたくさん作っている。

ムンク自身、油彩画よりも版画の方が売り易く、世に広まると考えて、かなり熱心に制作している。その予想にたがわず、版画展は何度も東京で開催されているのでその都度拝見させていただいている。

この「マドンナ」という作品は全版画の中でも絶品のひとつであろう。図柄が非常に単純なのだが、受けるイメージは強烈である。豊満な胸、そしてややくねらせるような腰、うつろな眼、すこし開かれた唇など成熟した女性の陶酔した愛の法悦の瞬間を思わせる。とくに長い髪とそれを取り囲む渦巻くような曲線は異様な精神の苦悩を感じさせる。さらにこの絵の中に描き込まれた額縁は何だろう。精子と死相をもつ胎児が装飾模様となっている。

このリトグラフの「マドンナ」の最初の図柄は油彩画であった。その絵は今オスロにあるが、この絵柄は後に同じ油彩画のレプリカとして、あるいはエッチングでも繰り返し描かれている。最初の油彩画には精子と胎児が装飾された本物の額縁がついていたそうだ。それがどこかで紛失してしまったので、このリトグラフには絵の中に組み入れてしまった。この絵のテーマにはどうしても必要だったのだろう。これによって魔性の女、愛と死、受胎の瞬間のエクスタシーの関連が完結する。ムンクはこの「マドンナ」について次のような言葉を記している。

この世のすべてが動きを止める束の間

お前の顔に地上の真のすべてが宿る

熟した果実のように朱いお前の唇が

苦痛の耐えかねるかのように開く

その屍の微笑

今や死の手が生に触れる

鎖はつながれ、今は亡き幾千の種族が

後の世の幾千の世代と結ばれる

ムンクは生まれながら感受性の強い子供であったが、その幼年期から重なる悲運が彼に襲い続けた。5歳の時、母親が結核で亡くなり、その頃から父親が異常な精神状態となり、14歳の時に今度は姉が2年間も闘病の末、死亡。さらに弟もはやくこの世を去り、妹は精神分裂症で入院し、ムンク自身も気管支炎とリューマチ熱に苦しみ、絶えず死と隣り合わせであった。「病気と狂気と死が私のゆりかごの番をする黒い天使であり、生涯私につきまとって離れなかった」と後年に記している。

ムンクは女性との交際は多かったが、一生結婚しなかった。35歳の頃、ワイン商の娘と出会い、一緒に旅行をし、生涯を共にしたが、強く結婚を迫られ、とっさにその女性が銃をとって発砲し、制止しようとしたムンクの左中指を砕いてしまったという事件を起こしている。

ムンクは自分の苦難の人生の体験から、人間の奥底の感情、不安や苦悩、狂気や絶望に関するイメージをわれわれに強く訴えた。

|