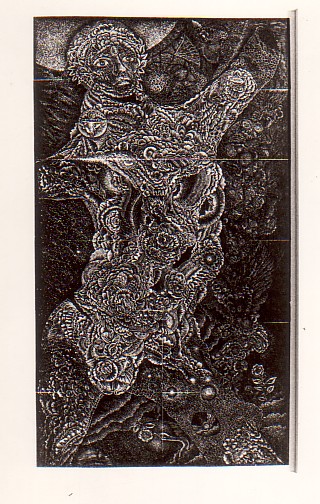

私のイメージの源

日和崎尊夫

ウィリアム・ビービというアメリカ海洋生物学者が深海潜水球船の中に自らを閉じ

込め920メートルをこえる未知の深海に降下した時の体験記「Half Mile Down」(1960)は、最近手にした興味ある記憶をとどめている書物である。

彼が深度2500フィートの深海で発見し、そして自らギリシャ語で名付けた魚、バッシェンブィックス・イスティオファスマ「深海の深みからやってきて幽霊のような帆で泳ぐ‥」という意味の魚や、その他さまざまな深海生物の話は、例えばヒエロニムス・ボッシュやマティアス・グリゥーネヴァルトの「聖アントワーヌの誘惑」に出てくる奇妙な怪物どもや、アルブレヒト・アルトドルファーの「森の中の聖ジョルジュ」の画中のドラゴンな中世西欧で描かれたさまざまな怪物の原形のようなものを感じるのである。

ここで原形というのは決して進化論的なことではなく、イメージの源のようなものといおうか。 じっさい深海に生息しているこれらの生物を彼ら画家たちが現実に見るという事実はありえないことであるにしても、これら描かれた想像上の怪物や、怪獣や、ドラゴンなどのイメージはいかなる心霊的な経過を経て表現されたのであろう? 古い羊皮紙の世界地図があり、海洋の彼方には大きな断崖絶壁があり、その下では巨大な魚が帆船を、呑み込んだりしている図を見ると、恐怖よりむしろユーモアを感じることが多いし、アレキサンダー大王などの話では、彼が鉄ばりのガラス製の箱に入り天使に導かれて潜水した海底では、それを通過する魚がいくら速く泳いでも三日三晩たたなければ尻尾を見ることが出来なかったという大魚がいたということである。 現代の科学的な知識で考えれば、さしずめ夢物語にすぎないであろう。その当時の世界では宗教的ないましめを含む寓話的な絵画や、黙示的要素を必要とする社会状況のために、形態を大胆にデフォルメさせ、人間とさまざまな動植物、昆虫類、魚貝類などとの奇妙な結合体を表現しているのが興味ある点である。

そしてこれら過去何世紀も昔の画家たちによって表現された奇怪な想像上の生物を現代社会の何物と比較すれば良いのであろう。

放射能や、公害による生物破壊、それら個々の名をあげる枚挙にいとまがないくらい膨大で各方面にわたっている。

パンドラの箱はもはや開け放たれたといえる。このような現代においてひとりの版画家はいったい何を支えとして、何を表現すればよいのであるか?

パンドラの箱はもはや開け放たれたといえる。このような現代においてひとりの版画家はいったい何を支えとして、何を表現すればよいのであるか?

すべては眼まぐるしく去来して行き、昨日の黄金は瓦礫に化すこともめずらしくないとすれば、社会的に見れば作者の個人的な主観や信念が、いかに虚しくひ弱ものであるか理解しているつもりであるけれど、版画という極めて個人の内面的な作業を経て生み出される性質が濃厚な仕事であれば、それを語る事は許されるかもしれない。 まず、木口木版画の制作は、マラソンのようなものであると思える。版材として彫るまでの長い苦労、彫りはじめてからの緻密な表現は、想像を絶したさまざまな材質感を表現することが出来るのである。例えば、黒と白の間にあるハーフトーンはビュランの彫り方ひとつで何段階にも区別する事が出来るし、黒の凸版刷りは、メゾチントの麻の肌に対して絹を思わせる。

19世紀の、ギュスターブ・ドレを頂点とするヨーロッパの木口木版画の黄金時代には、わが浮世絵と同じく絵師、彫師、刷り師が一体となって共同作業の結果すばらしい版画作品が残ったのである。のちに浮世絵が、エキゾチズムだけで受け入れられたのではなく、技術的にも感動せしめうる素地が当時のヨーロッパにあったことはとうぜんであると思える。

木口木版画は、現代ではその制作者を数多く持たない時代であるけれど、自分はこの仕事を、自分なりに発展させたいと考えるのだ。この作業ではネをあげることが許されないかわり、せっかちな世間のわずらわしい時間にまどわされることもない。 それは、陽の光りの射してくる前の薄明であり、夜を中心とした黄昏を結ぶ雄弁であるより沈黙を土台としたつぶやきである。

暗い闇の深淵よりさしてくる亀裂の光をビュランは捉えなければならない。陸では森林が良く、海では深海が良い。青空よりも宇宙の彼方がなお良いと思う。

それは木口木版画に使われるツゲやツバキの木の密な年輪が要求する材質のせいでもあるし、これら樹木の記憶がビュランを握る手によって呼びさまされるのであるかもしれない。暗闇の中から光で何物かを取り出すこと、それは過去と未来を結ぶ手立てかも知れない。もしそうでなくて何百年か先の世界を予言することができるかもしれない。それを私はねがう。

『Print Art』第6号(1972年)より

日和崎尊夫の木口木版画(作品の紹介)